寒天培地 性能評価法 ( μ3D AutoScanner 使用)

[タイムラプス影像解析に基づく] マイクロコロニー法 を採用した MicroBio μ3D AutoScanner を使用すれば、寒天培地の評価が精確に実施できます。

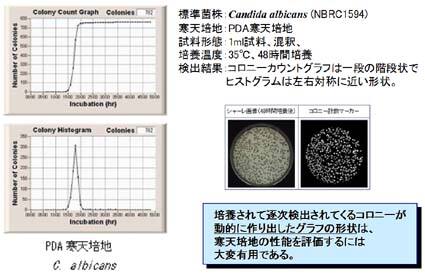

微生物を培養しているときの状況がグラフで表示できるようになったということは,その状況を数値化して可視化できたことを意味しています。標準菌株を使用すれば,寒天培地の性能を把握して評価することができます。

グラフで培養の性能を評価するということは,単に24時間や48時間というような培養時間を決めて培養し,培養された結果として形成されたコロニーの数や大きさを確認するという静的なものではなく,培養されて逐次検出されてくるコロニーが動的に作り出したグラフの形状も利用できるということになります。

標準菌株試料としての添加する菌数が少ない場合はグラフの形状が完全に形成されないため,添加菌数は多い方が好ましく,できれば数百以上に調整すれば形状がきれいにでます。菌濃度が低い場合に得たグラフの各ポイントは,多いときに取得したグラフのどこかのポイントに当てはまります。

寒天培地 性能評価の要点

- 寒天培地用 MicroBio μ3D で標準菌株の試料を添加した評価対象寒天培地を培養しながらグラフを作成する。(確率を考慮し,試料の菌濃度は,数百/ml 以上にすることが望ましい)

- コロニーカウントグラフは,階段1段(1菌種試料の場合)のような形状が良い。

- コロニーヒストグラムの形状は,正規分布の釣鐘型(bell-shaped)が理想的である。

- 標準寒天培地で同じ試料をMicroBio μ3D で同時に培養してこれと比較する。(回収率の確認)

寒天培地培養法は細菌学者コッホにより確立されて以来,百数十年という長い歴史を越えてこの方法が存続しています。このことは,生きている微生物を一細胞単位で精確に検出することがいかに困難であるかを意味し,寒天培地培養法がいかに有効かを示しています。

寒天培地培養法は精度が高く,正確で確実だと言われていますが,寒天培地を評価する方法は人手による目視検査です。そのため,培地の開発において検査対象微生物の培養に最適な組成に設定できているかは定かではありません。

同じように,培地の製造品質管理においても最適な性能の培地が製造できているかの確認は寒天培地培養法自体で実施しています。従来法では他の微生物検査法の基準となる寒天培地培養法に使用する寒天培地の評価が目視確認するすべしかないのですから,評価自体の精度には疑問が残ります。

主な理由は,寒天培地の評価の精度が作業者に依存していることにあります。そして,寒天培地の性能評価は,単に一定時間培養してその結果として微生物により形成されたコロニーを目視で確認していることだけに依存していることにあります。性能確認が一定時間培養された結果として培地上あるいは培地内に形成された微生物コロニーを目視確認する,という極めて静的な結果にのみ依存していることであるが故に,培養過程において,微生物が受けた増殖に対する影響は把握できていないことになります。

タイムラプス影像解析法によるMicroBio μ3D全自動迅速微生物検出装置は,寒天培地を「使い捨ての生菌検出センサー」と位置づけて,培地の性能に依存して検査を実施するシステムですので,培地性能が微生物検出に著しく影響します。

逆のアプローチとして,タイムラプス影像解析法を標準菌株を使用した寒天培地の性能評価法として利用すれば,標準菌株試料の自動コロニー計数グラフの形状が,菌の培養されている状況を反映していて,それを数値化して時間軸のグラフで視覚化できているので,培地評価がより確実にできます。さらに,培養データを多量に扱えるシステムであれば,性能の把握が統計学的にも正確になり,評価がより確かなものにもなります。

タイムラプス影像解析法は,培養法に用いられる寒天培地の性能を,標準菌株を使用して培養グラフを取得し,科学的に評価できる方法でもあります。

性能評価 例

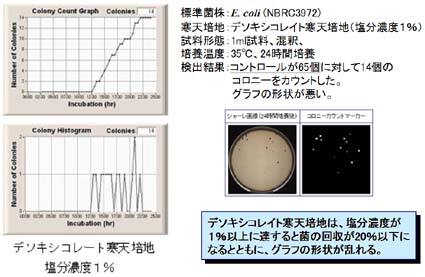

性能が悪い寒天培地の例

デソキシコレイト寒天培地の塩分濃度を1%まで上げたものの培養性能をE.coliの標準菌株で確認した。この寒天培地では,24時間培養後に14個のコロニーが計数できた。これに対し,標準寒天培地に同じ試料を混釈して同時に24時間培養してみたところ,65個のコロニーが計数できた。このことから,デソキシコレイト寒天培地の塩分濃度が1%以上になると、回収率が20%以下になることが分かる。

論文等

- 日本防菌防黴学会 第42回年次大会(2015年9月) ポスターセッション 「タイムラプス影像解析法による寒天培地の性能評価」